- 【第3課 声調】

- 前言

- 声調

- 声調符号をつける位置

- 早口言葉に挑戦!

- <一口メモ>

- 練習問題

中国語はよく音楽的言語と言われますが、 その特徴の重要な要因は「声調」です。 日本語は一音が比較的短く、 単語を形成したときに強弱(アクセント)が発生しますが、 中国語は一音が比較的長く、一音ごとに調子を持ちます。 「普通話」には「声調」が4種類あり、これを「 四声 」と呼びます。

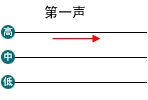

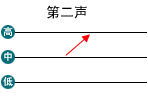

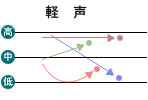

以下に示す音の「高低」は自身が出す音域の中での相対的な高低です。

ビデオ

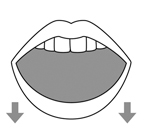

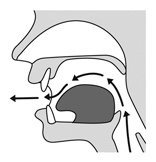

イラスト

解説

(解説)高く平らにのばす。

ビデオ

イラスト

解説

(解説)45度をイメージして一気に引き上げる。

(ヒント)

「エエッ」と聞き返す感じ。 低音から始める。顎を引いて上に上げてみる。

ビデオ

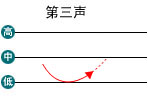

イラスト

解説

(解説)中音から始め、最低音まで下げて後は脱力し自然に上げる。

(ヒント)高めから発音すると低音が出やすい。 発声してから顎を引いて最低音(第三声の谷)に達したら、 脱力して顎を上げる。

「全三声」第三声の本来の形(上記)。 第三声が単独で登場する時や、 第三声で終わる時にはこの形。

四声の中で最も発音にかかる時間が長い。

ビデオ

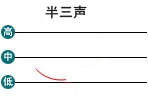

イラスト

解説

(解説)第三声の半分の形。第三声の次に別の音節が続く時はこの形。

(ヒント)

第三声の谷まで降りたら音を切る。 それから次の音を発声。 こうすることで、半三声が第二声のように聞こえることを防げる。

ビデオ

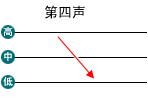

イラスト

解説

(解説)45度をイメージして一気に引き下げる。

(ヒント)

「からすがカァ」と言う時の感じ。

ビデオ

イラスト

解説

(解説)声調を失った短く軽い音。

(ヒント)

軽声は単独で登場することはなく、 必ず他の音節に続く形で登場する。 前の音節に軽く短く添える要領で発音する。 そのため音の高さは前の音節の声調によって決まる。

声調符号は母音の上につけます。単母音の場合はその上に。 複母音の場合には、開口度順に次の要領で付けます。 ① a ・・・ a があれば迷わず a の上に符号を付けます。 ② o か e ・・・ [o]と[e] は一つの音節の中に同時に登場 し な い 。どちらかに付ける。 ③ i か u ・・・ [i]と[u] は一つの音節の中に同時に登場する こ と が あ る 。後ろに来ている方に付ける。

例)liù

duì *[i]に声調符号を付ける時は、上部の点を外して符号を付ける。 *軽声には声調符号をつけません。

開口度 優先順位 大

小 ao , ei , u

ao , ei , u先

後

Māma qímă , mă màn , māma mà mă

妈 妈 骑 马 ,马 慢 , 妈 妈 骂 马。 (中国語・簡体字)

媽 媽 騎 馬 、馬 慢 、 媽 媽 罵 馬。 (日本語・常用漢字)

お母さん(が)馬に乗る(ったら)、馬(が)遅い(ので)、お母さん(は)馬を叱る(った)。

この「早口言葉」の訳文に現れるように、中国語を日本語にする際には活用語尾や助詞、 接続詞などを補う必要が出てきます。 日本語で補っている部分は中国語では語順によって表現されています。 中国語は言語類型では典型的「孤立語」で、 語形変化がない、助詞や接続詞の使用が少ないという特徴を持ちます。 漢文(古典中国語文)を思い出してみましょう。 一方、日本語は単語を結びつけ、文法的意味を表現する成分を持っている 「膠着 語」です。

我 ハ 愛 レ ス 汝 ヲ

☆声調に注意して発音してみましょう。